こんにちは。玉川歯科医院の玉川誠一と申します。

今回は前回のコラムの続き、歯の神経をとる治療「歯内療法」の当院での手法の話の続きその3になります。

前回までは診査診断および感染対策が重要という話をしました。

話を今一度整理します。

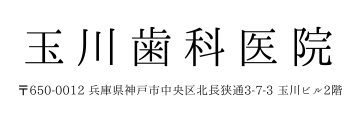

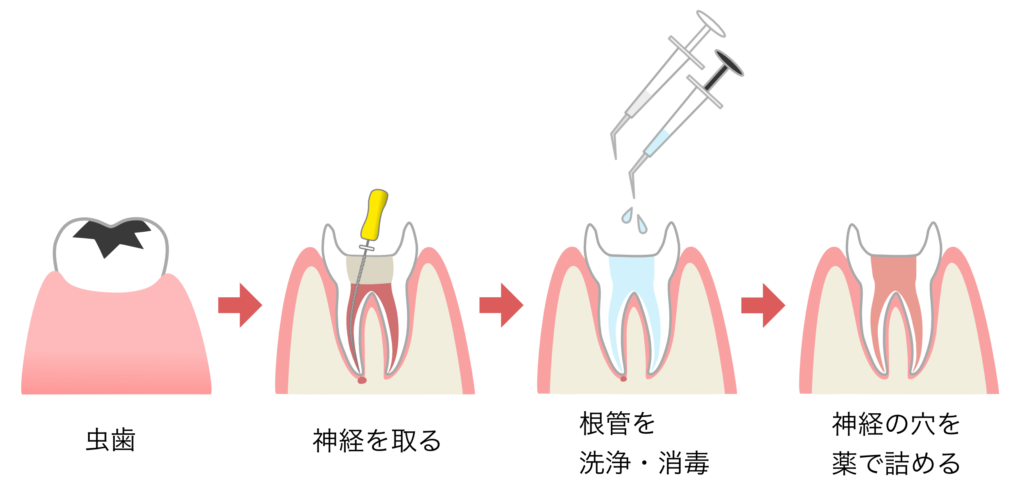

このイラストは歯の神経がやられて、歯の根の先でも膿ができその膿が歯肉から出てるイラストになります。

イラストでの茶色の部分すべてが細菌の住処になっている、と言っても過言ではありません。

ここにいる細菌を完全に除去するのは困難なのですが、当院では複数の手法を組み合わせて細菌を除去していきます。

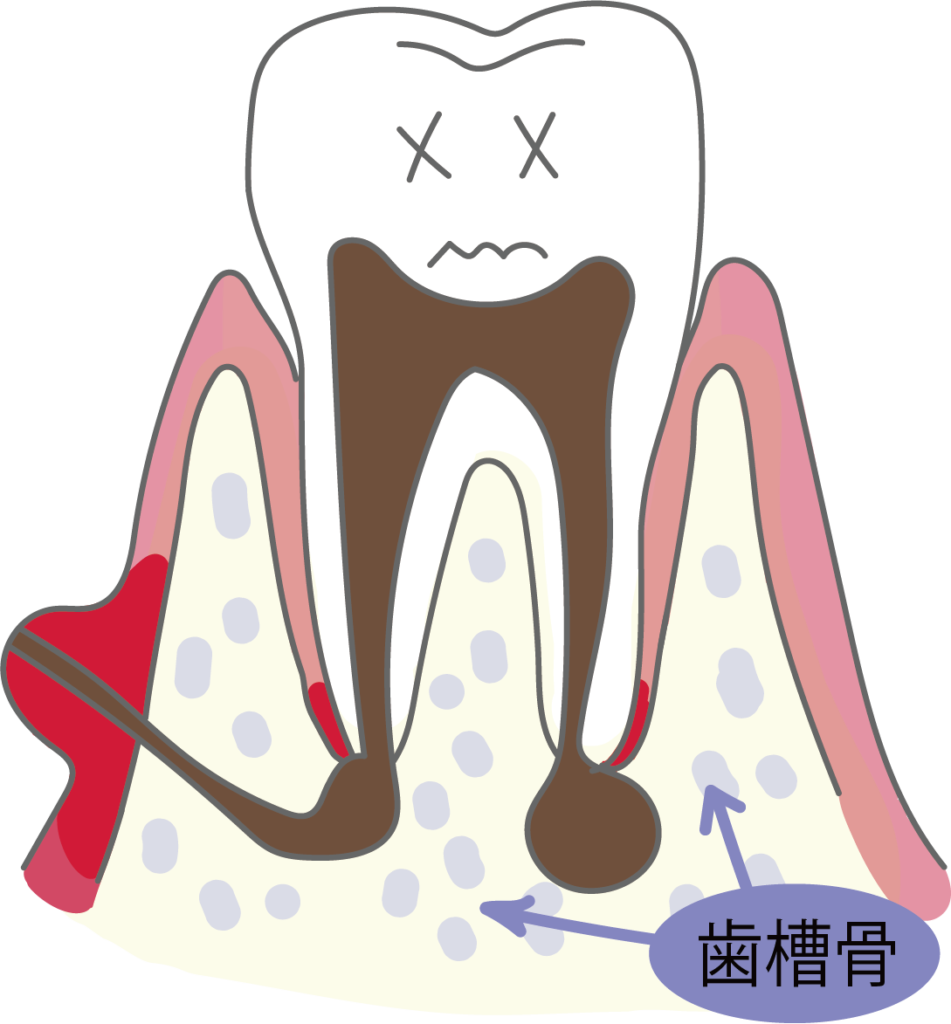

これはリーマー、ファイルと呼ばれる細長い金属の器具になります。

これでまず歯の中にいる細菌や汚れを除去していきます。ただ歯の中は非常に細く、また暗くて見にくい状況にあります。この細長い器具を盲目的に挿入してしまうと、健常な部分にもダメージを与えてしまう恐れがあります。

(断面の形状でいくつか種類が分かれてます)

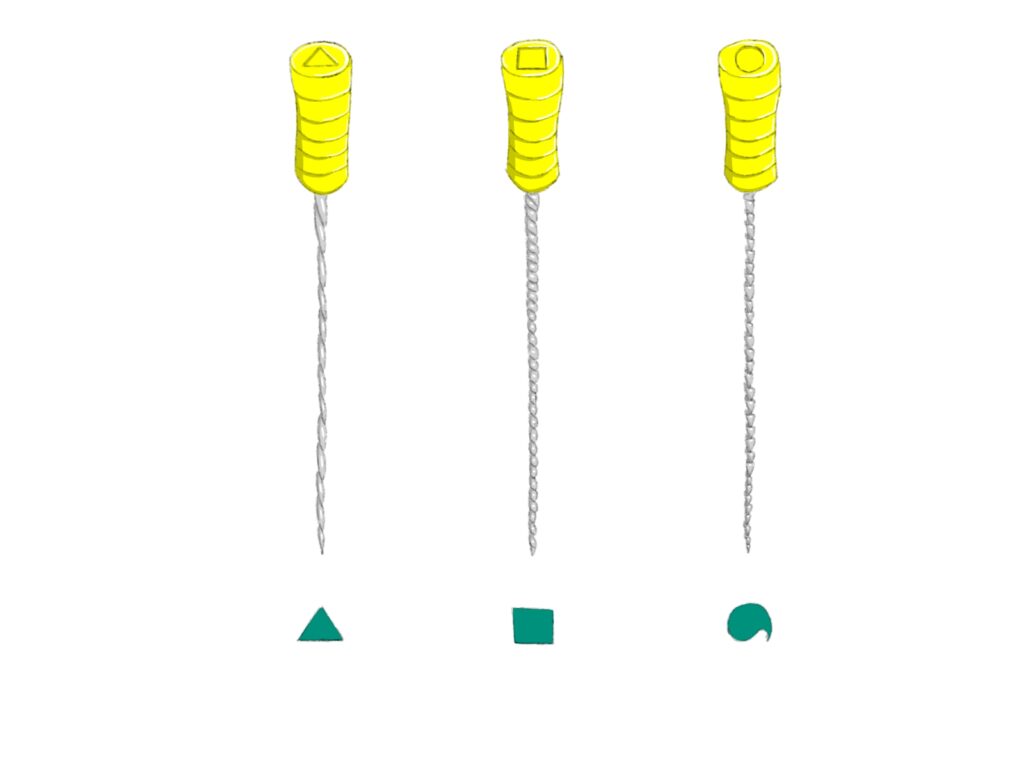

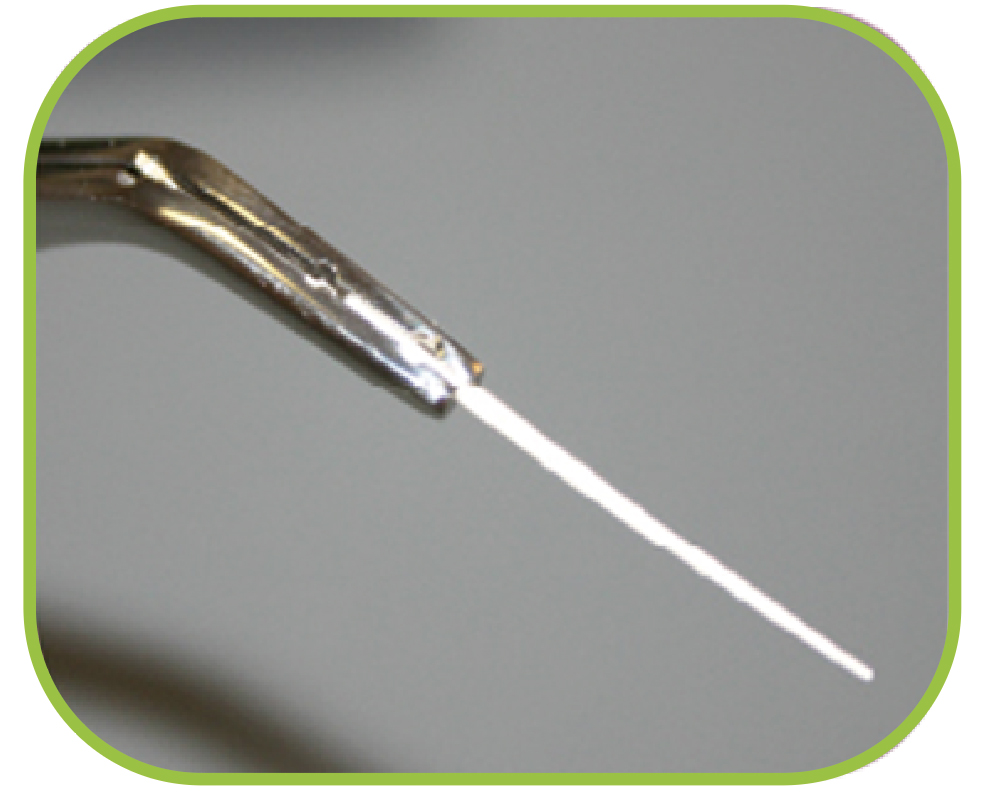

よって電気抵抗の違いを利用した装置で、歯の根の長さをしっかり測定します。

専門用語では電気根管長測定器と言いますが、これをつけた状態の器具が歯の根の先端までいくとピーと音が鳴り、歯の先端までの長さが分かります。

歯の長さを測定し、それを超えない範囲でしっかり汚れや細菌を除去していきます。途中途中で超音波スケーラー、ピエゾサージェリー®などの水流と振動が出る器具でしっかり洗浄していきます。

物理的に細菌を除去していくだけでは不十分なので薬品を用いて化学的にも殺菌洗浄します。

次亜塩素酸とEDTAという薬剤での交互洗浄を行います。

次亜塩素酸は薬剤として刺激が強いのでラバーダム防湿を行った環境で行います。

術者の判断、ラバーダムが不可能な場合などでは使用しない場合もあります。

洗浄や殺菌を繰り返し、根管内から膿が出なくなり綺麗な状態であることを確認したら、最終的な薬を歯の根の中に入れていく工程になります。

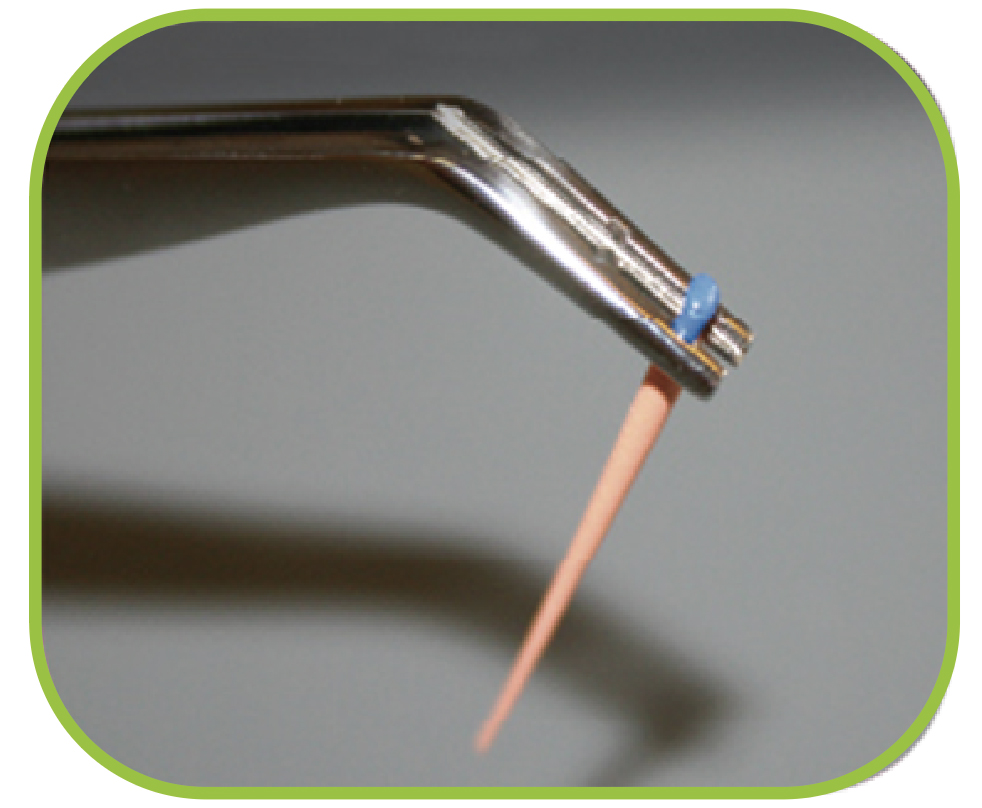

洗浄が終わったら細長い紙製の器具で根管内をしっかり吸水乾燥させた後に、

ガッタパーチャというゴムに近い素材とシーラーという流動性の高い素材とで、根っこの中を緊密につめていきます。しっかりつめて余剰な部分を切り取って、仮のフタをしてからレントゲン写真をとります。

レントゲン写真を撮影して、しっかり詰まってることを確認すれば、歯内療法としては一安心

……ではありません。

仮のフタは比較的容易に取り外せますが、気密性は長持ちはしません。その状態が続けば、細菌が隙間からはいること(微小漏洩)からの再感染再発につながる恐れもあります。よって早期にしっかりとした土台を入れる必要があります。

(22歳男性。2024/11/28撮影)

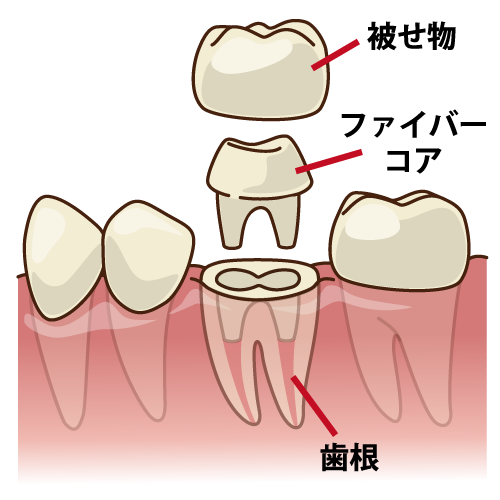

イメージとしてはこのように、根っこに詰めた材料の上に土台(ファイバーコア)を作ります。

重ねてにはなりますが、土台を長時間入れない場合、上からの細菌侵入で予後が悪い場合が非常に多いです。早急に土台を入れる必要があります。土台を入れた後で問題がことを痛みがないことを確認してから、かぶせ物のかたどりを行い、後日かぶせ物をつけて、この歯に関しては完了です。

以上が概略ではありますが、当院における歯内療法になります。

最後にはなりますが、治療途中においても痛みが決して無いよう、必要であれば即座に麻酔をするなど適時対応していきます。安心して当院にお越しいただいて大丈夫です。