こんにちは。玉川歯科医院の玉川誠一と申します。

今回は前回のコラムの続き、歯の神経をとる治療「歯内療法」の当院での手法の話の続きになります。

前回は診査診断が重要という話をしましたので、その次、実際の治療の話になります。

必要に応じて、まず麻酔薬の注射をします。

詳しくは後日お話ししたいかと思いますが、当院は麻酔の前に表面麻酔という塗り薬を塗らせてもらい、それをしっかり効かせたうえで、注射の針の痛みを最小限にして麻酔していきます。

次に虫歯をしっかりとっていきます。

神経をとったりする「歯内療法」ではまず虫歯を確実にしっかりとります。

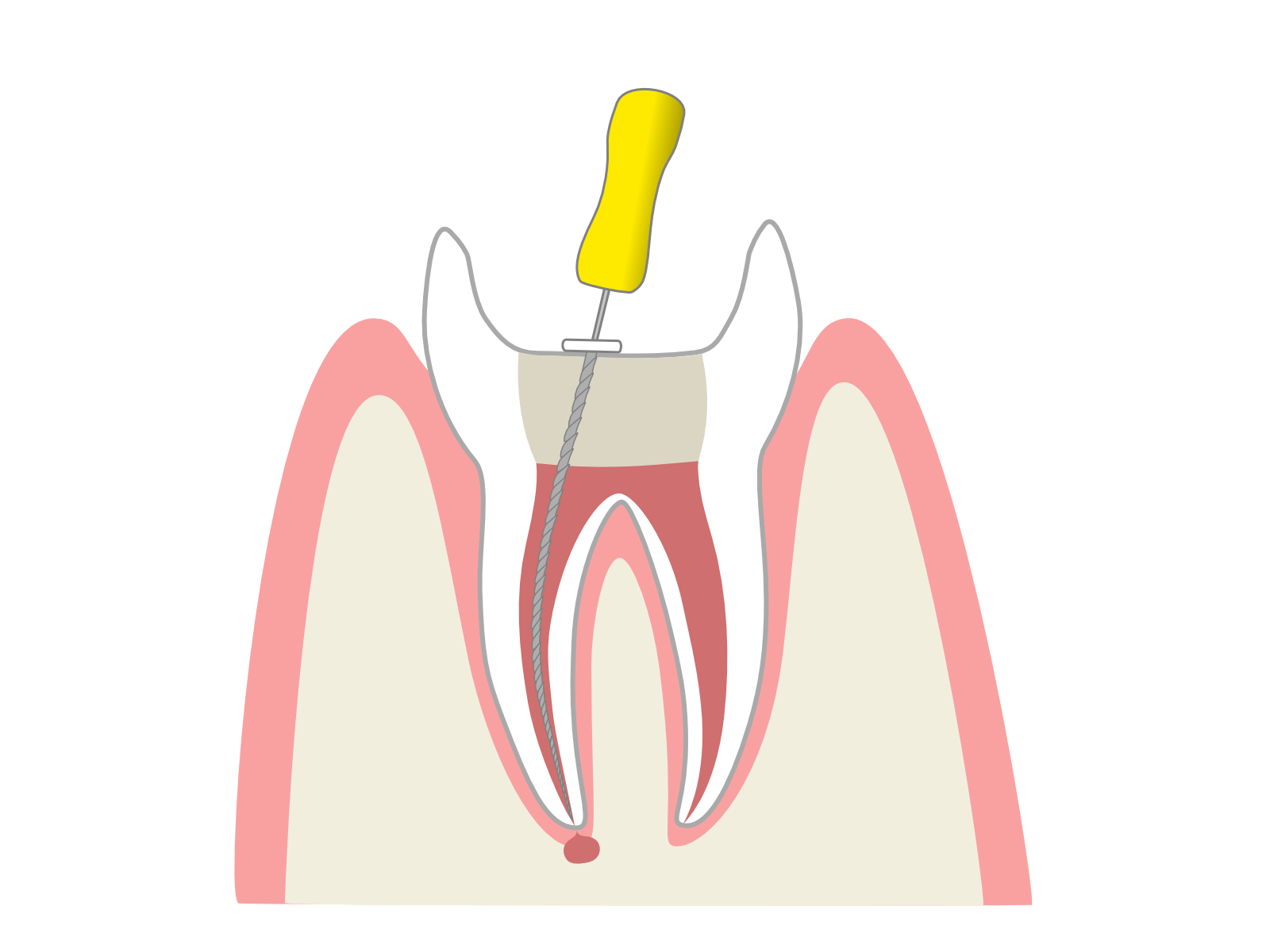

前回の診査診断で取らせてもらったレントゲン写真やCTを参考にしながら、歯髄と呼ばれる神経にアクセスしていきます。

専門的な話です。

器具がそのまま通らないときは器具が通るために便宜的に削ることがあります。また神経をとった歯で噛むと痛いことが多いので、あまり噛まないように調整します。

細長い針金上の器具でアクセスできることをしっかり確認し、この器具で炎症や壊死している神経を除去していきます。

この時にも、痛みがないかしっかり確認し、痛みがあった場合は追加で麻酔を行います。しかし神経を実際に取っていく前に、重要なことがあります。感染対策と防湿です。 口腔内にも唾液にも細菌が多く存在します。これが神経を取っていく治療の際に、たびたび根に唾液や細菌が侵入しては治るものも治りません。

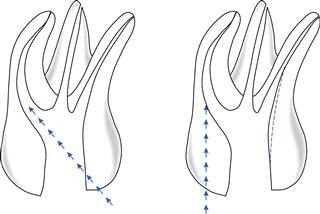

このように特定の歯だけ見えるようにして、口にゴム製のマスクをかけます。

これをラバーダム防湿といいます。

これにより

- 唾液の侵入防止

- 器具の誤飲防止

- 粘膜を薬剤から保護

- 乾燥維持

- 患歯の明示、術野の確保

と言った優れた利点があります。歯学部の試験で出ます(ぇ

当然見えていることが重要ですので、当院では倍率5倍ほどの拡大鏡を常に使用する形で対応しております。

感染を防ぐだけではなく、根の内部の汚れを効率よく取り除き、洗浄し消毒することが重要です。この根管洗浄、貼薬については次回お話しします。